はじめに

柔術(じゅうじゅつ)は日本古来の徒手格闘技であり、相手を殺傷せずに制圧する護身術として発達しました。近年、この柔術、特にその流れを汲むブラジリアン柔術(BJJ)は世界各国の軍隊で近接戦闘訓練に採用されています。本記事ではまず柔術の歴史的ルーツをひも解き、続いてなぜ各国の軍隊が柔術を学ぶのか、その背景と理由を考察します。柔術の非殺傷で実践的な技術が軍事訓練にどのように活かされているのか、格闘技を学ぶあらゆる世代の方々に信頼性の高い情報とともにお届けします。

格闘技ってたくさんあるのになんでだろう、、

☑︎警察・警備・軍事関係など、治安に関わる職業の方

☑︎これから格闘技を学びたい方

☑︎格闘技を学んでいるすべての方

☑︎精神的成長やメンタルトレーニングに関心がある方

柔術のルーツは

柔術は日本の古武道の一つで、平安時代にはすでに武士の間で組討(くみうち)などの徒手格闘技術が存在していたとされます。歴史上「柔術」という呼び名が確認できる最古の例は1532年(天文元年)で、柔術流派・竹内流の開祖である竹内久盛がこの名称を用いた記録が残っています。当時の柔術は戦国時代の戦場戦闘が背景にあり、甲冑を着た武士同士の組討や、相手を生け捕るための捕手術(とりてじゅつ)、それらの鍛錬としての相撲、さらに小太刀や短剣を用いた護身術など、多彩な技術要素で構成されていました。このように柔術は武器を持たない徒手格闘が中心であり、「殺傷を目的とせず相手を制圧・拘束する」点が大きな特徴でした。

江戸時代に入ると、柔術は武士の教養として広く嗜まれるようになり、多数の流派が誕生しました。また禅や中国思想の影響を受け、武術としての技法だけでなく精神性や理念も重視する流派が現れ、「柔の精神」に基づく多様な柔術流派が全国に広まっていきました。幕末になると流派間で試合(他流試合)も行われ、技術研鑽が盛んになります。一方、明治維新後は廃刀令など社会の変化で武士の徒手武術は一時衰退しますが、地方では娯楽として細々と受け継がれました。

明治期の終わりには、講道館柔道の創始者・嘉納治五郎が柔術の技を整理体系化して創始した柔道が台頭します。1886年の警視庁主催の試合では、講道館柔道が古流柔術を打ち破り警察採用術に選ばれました。これを契機に柔術は柔道へと置き換えられる流れが加速し、以降、柔道が近代武道として国内外に普及していきます。その陰で古来の柔術諸流派は徐々に衰退し、第二次大戦後のGHQ占領下では武道禁止政策もあって競技人口が激減しました。しかし柔術の系譜は完全に途絶えたわけではありません。伝統的な古流柔術は細々と伝承が続けられ、一部では現在も復興に努める動きがあります。さらに講道館柔道から派生した**ブラジリアン柔術(BJJ)**や合気道など、柔術を源流とする武道・格闘技が世界中で発展し、その技は現代の護身術やスポーツ競技として広く浸透しています。

なぜ列国軍隊は“柔術”を学ぶのか

現代の軍隊格闘術では、柔術の流れを汲むブラジリアン柔術(BJJ)が中心的な位置を占めています。実際、アメリカやロシアをはじめ世界各国の軍隊や警察組織が近接戦闘訓練に柔術の技術を取り入えており、その採用は広がる一方ですjiufit.net。軍隊が柔術を学ぶ最大の理由は、柔術が実戦的かつ非致死的な制圧手段を提供するからで。例えばBJJには次のような利点があります。

- 相手を傷つけずに無力化できる: 打撃に頼らず関節技や絞め技で相手を制圧できるため、捕虜の確保や暴徒鎮圧など非殺傷が求められる任務に適しています。

- 狭い空間や組み付き状態で有効: 塹壕内や建物内部など密接した環境下でも、有効に機能する寝技・組技を含んでいます。実際の路上や屋内での白兵戦では組み合いになるケースが多く、柔術の技術はそうした接近戦で威力を発揮します。

- 武装した敵への対応: 柔術は相手の腕や体をコントロールする技術に優れるため、ナイフや棒など近接武器を持った相手を取り押さえる際にも有効です。武器を握る手首を極めたり、後方から組み伏せて武器を奪う動きは柔術の得意とするところです。

- 体格差を覆しやすい:柔術は相手の力や動きを利用し、テコや体重移動で技をかけるため、体格が小さい兵士でも有効に使えます。多民族・混成部隊では、兵士の体格差が大きいので、こうした技術が重宝されます。

- 状況変化への柔軟な適応: 組技主体の格闘術は、相手の動きに合わせて臨機応変に戦術を切り替える柔軟性があります。想定外の不測の事態にも対応しやすく、実戦向きの格闘スキルと言えます。

以上のように、**「力任せで殴り倒す」のではなく「合理的に制圧する」**という柔術のアプローチは、現代の軍隊が直面する任務ニーズに合致しているのです。例えば治安維持や捕虜の拘束では過度の殺傷力は不要なだけでなく不適切です。柔術を身につけた兵士であれば、必要最小限の力で相手を制圧し、状況をコントロールすることが可能になります。

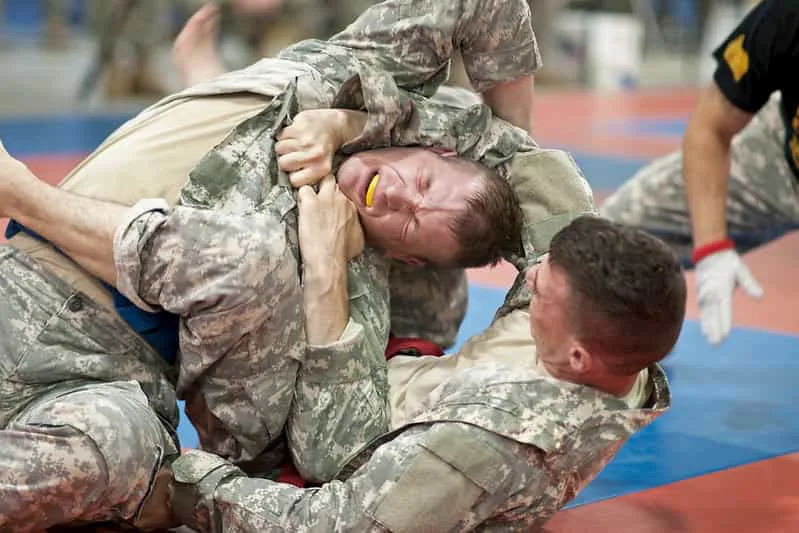

各国の具体例を見てみましょう。まずアメリカ軍では、2000年代に従来の近接格闘訓練を刷新し、「モダン・アーミー・コンバティブス(Modern Army Combatives)」というプログラムを導入しました。これはブラジリアン柔術やレスリングを中核に据えた格闘体系で、打撃はボクシングやムエタイ、武器技はナイフ格闘などを組み合わせています。中でも重点が置かれるのはタックルや組討からの絞め技・関節技といったグラウンド(寝技)技術で、米軍格闘技の中核はブラジリアン柔術であるとも評されています。実際、米陸軍全体で格闘技トーナメントが開催されるほど体系化・競技化が進んでおり、兵士たちは総合格闘技さながらのスパーリングで技を磨いています。米軍が訓練体系を柔術主体に切り替えた背景には、現代戦における交戦距離の近接化や、捕虜取り扱いの場面で人道的な制圧が求められるようになったことがあります。つまり長引く肉弾戦に耐え、かつ相手を殺さず制圧できる柔術は、現代の軍隊にとって理想的な近接格闘術と言えるのです。

他国の例では、イスラエル国防軍(IDF)が有名です。イスラエル軍は独自の近接格闘術であるクラヴ・マガを用いていますが、その中に柔術由来のグラウンド技術を積極的に取り入れて近代化を図っています。これによりクラヴ・マガもまた進化を遂げ、より実戦的で非致死性の高い体系へと発展しています。またロシアでは、日本の柔術(講道館柔道)を基に旧ソ連時代に編み出された格闘技サンボが、軍隊や警察の近接戦闘術として発展しました。サンボ(SAMBO)はロシア語の「武器を持たない自己防衛」の略称で、1920~30年代にソ連軍の訓練目的で誕生した実戦格闘術です。柔道の投技や関節技に加え、各地の民族格闘技やレスリングの要素を取り入れて体系化されており、現在でもロシア連邦軍の徒手格闘訓練に組み込まれています。このように世界の軍隊それぞれが、自国の事情や伝統に合わせつつも柔術系の技術を核とした格闘プログラムを採用しているのです。

軍隊が柔術を訓練する効果は、単に対敵戦闘力の向上だけではありません。兵士個人の精神力・自信の養成という側面も見逃せないポイントです。柔術のスパーリング(乱取り稽古)は、安全性を確保しつつ実戦さながらの体験を可能にします。繰り返し乱取りを行う中で、兵士たちは圧迫的な状況下でも冷静さを保ち、合理的に対処する術を身につけていきます。この「不利な体勢からでも突破口を見出す経験」はメンタルトレーニングとしても有用で、実戦のストレス下で粘り強く戦う精神力を培うのに役立つとされています。さらにチームで格闘訓練に励むことは部隊の団結力向上にもつながり、信頼関係を醸成する効果もあります。格闘訓練を通じて培われる勇気・統制・忍耐力は、軍人の人格育成にも寄与するため、柔術は総合的な軍事教練の一環として重宝されているのです。

他の格闘技と比較してどうなのか?

もちろん、軍事格闘術の中にはボクシング、ムエタイ、カリ、クラヴ・マガといった打撃や武器術を含む格闘技も幅広く取り入れられています。

それぞれに優れた特性があり、特に瞬間的な破壊力や威圧による制圧力では打撃系が有利です。

しかし、これらは相手を傷つけやすく、拘束や制御には向いていないという欠点があります。

柔術はその逆で、相手を殺傷せずに無力化する技術に特化しているため、捕縛や制圧が求められる軍事任務との相性が非常に良いのです。

そのため、柔術は軍隊の近接戦闘訓練において「他の格闘技と並列ではなく、中核」として扱われることも多く、総合メニューの中で外せない要素とされています。

まとめ

柔術は日本で生まれた「柔よく剛を制す」武術であり、相手を殺傷せずに制圧する巧みを追求してきました。その本質は時代を超えて評価され、現代の軍隊格闘術にも脈々と受け継がれています。米軍のコンバティブスに見るように、柔術由来のグラウンド格闘技術は兵士の近接戦闘力を飛躍的に高め、人命を損ねず相手を制御する手段として不可欠なものとなりました。また柔術の訓練を積むことは、兵士のフィジカル面だけでなくメンタル面の強化にもつながり、部隊の結束力向上にも寄与します。

武器技術やテクノロジーが発達した現代戦においても、「最後は人と人との白兵戦」が避けられない場面があります。そんなゼロ距離の戦いで、柔術の技術と精神は今なお世界中の軍人たちの頼れる武器となっているのです。各国軍が柔術を稽古に採用する背景には、時代を越えて通用するその実効性と汎用性があります。武道として磨かれ進化を続ける柔術は、これからも軍事・警察の現場で重要な役割を果たし続けることでしょう。

コメント